ヒント1

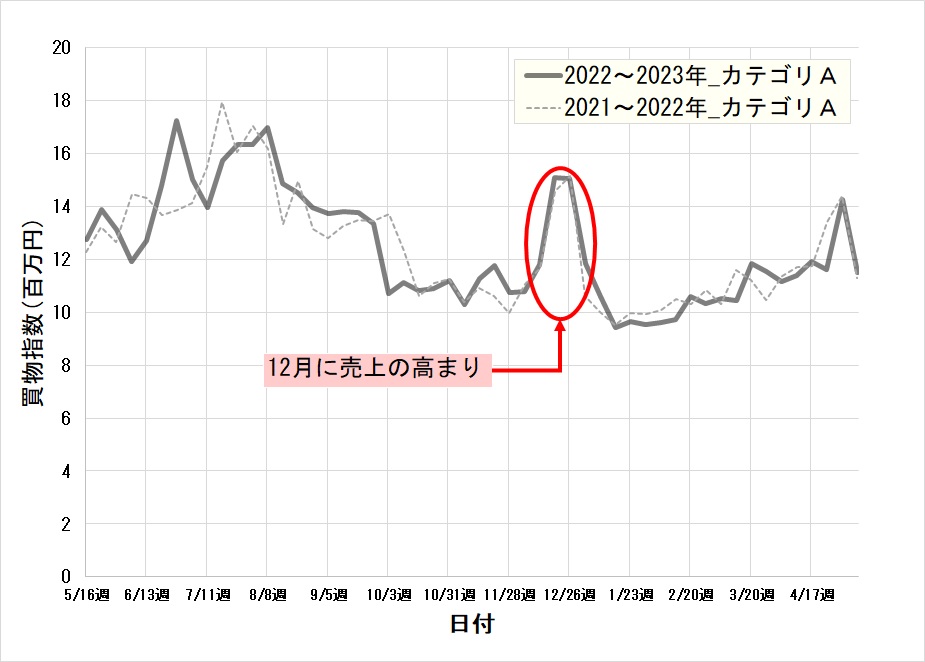

どちらも時系列図が波状になっていて、散布図は右肩上がりの分布になっています。飲料らしく、気温が上がれば売上も伸びるという傾向が見られるのは、カテゴリA、B同じです。両者の違いとして目立つのは、カテゴリAは12月に売上の高まりが見られるということです。気象条件とは関係なく、何かこの時期の年中行事に関連した一時的な需要の高まりがありそうです。12月といって真っ先に思いつく年中行事は何でしょうか。そこに炭酸の飲み物がどう絡んでいるのでしょうか。

ヒント2

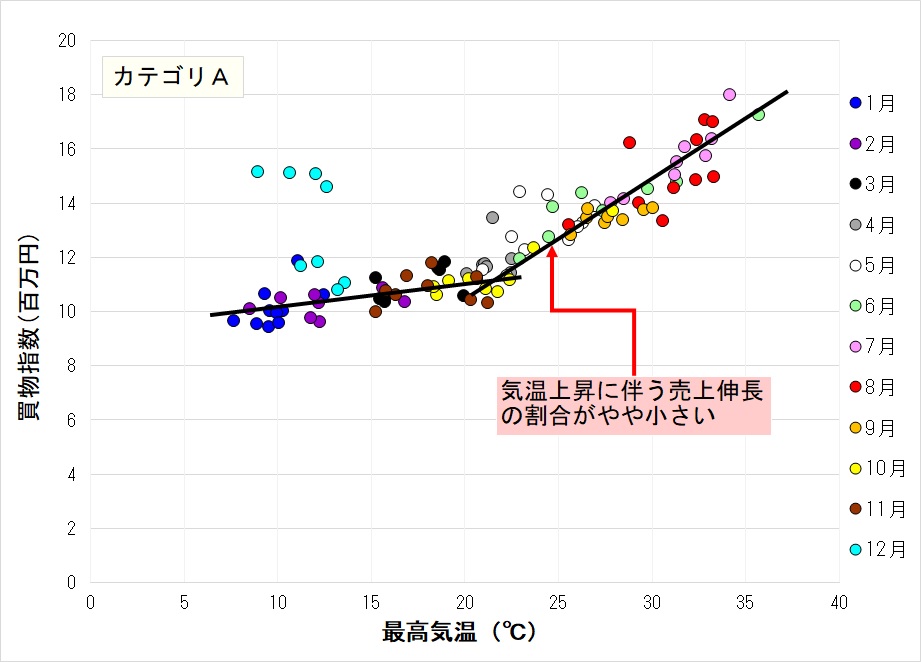

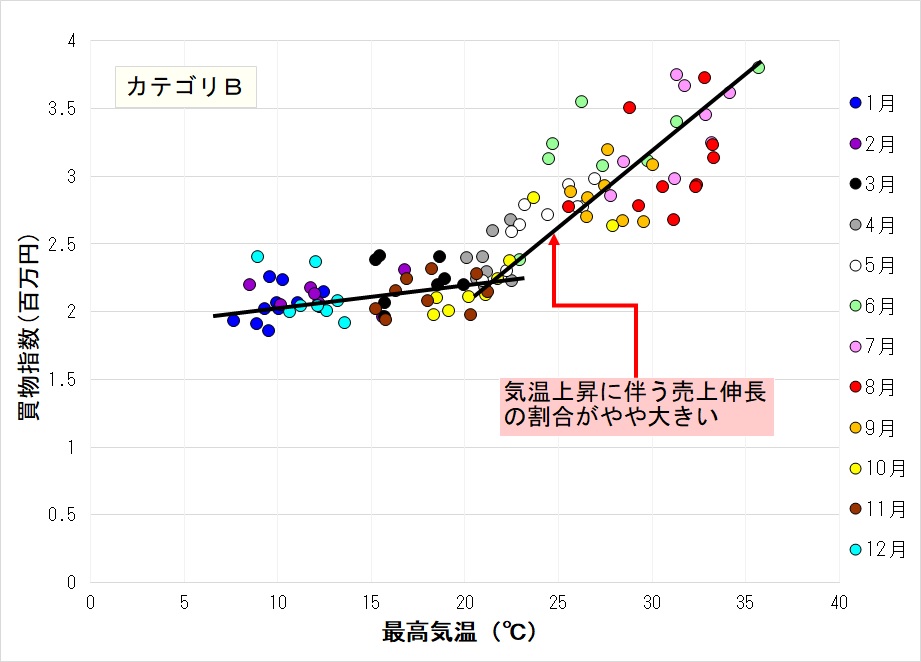

時系列グラフでは違いが分かりづらいのですが、散布図で両カテゴリを比較すると、細かい部分で違いが見られます。それは、高温度帯において気温上昇に伴い売上が伸びる割合(グラフの傾斜角度)です。

両カテゴリとも、目検討でだいたい最高気温21~22℃付近を境に高温度帯と低温度帯でプロットが密集している領域の傾斜角度が異なっています。高温度帯では、カテゴリBよりもカテゴリAの方が、その傾斜角度が小さくなっています。言い換えると、カテゴリAはカテゴリBに比べて、気温の低い冬場でも好まれる割合が大きいということを示唆しています。

炭酸水は味がなく、炭酸フレーバーは甘味酸味など味があります。このフレーバーが、売上の季節変動にどのように影響しているかを考え、カテゴリA・Bどちらが炭酸水でどちらが炭酸フレーバーかを考察してみてください。

【次ページ】 こたえは・・・